安齋 久美子(帝京科学大学理学療法学科)

障害受容概念の批判的検討 -当事者・家族・療法士の立場から

報告要旨

2023年度に修了した博士論文の一部を改訂・整理したものを報告します。障害受容概念を社会モデルの視点から批判的に再構築し、立場の異なる三者(障害当事者・家族・療法士)がどのように障害を認識するかについて、タイプ別分類を行いました。社会的包摂/排除、当事者/健常者主権という2軸が交差する4象限に整理し、インペアメント解消がもつ意味について報告します。

報告原稿

【背景】本報告ではリハビリテーションが障害当事者の益に資する可能性について、障害認識の視点からの考察を報告する。ここで言う「障害認識」とは所謂「障害受容」概念を出発点とするが、特に障害の受け止めを障害当事者個人の心理的問題に矮小化させてしまう問題に対して、社会モデルの視座から検討した。障害当事者、親、療法士は同じ障害に向き合っているが、三者の立場は同じではない。当事者が実現したいことと親の希望が異なる場合もあれば、療法士のリハビリテーション目的と本人や親の希望にずれが生じることもある。

【目的】この報告では、障害認識の立ち位置を確認するモデルを提示し、障害を中心においた相互関係がどのような位相にあり、どう変化するかについて検討する。

【方法・結果】障害認識に関して、実際の姿を明らかにする目的で2015-2022年に障害をもつ子を療育する親を対象に、障害認識についてインタビュー調査を行い、逐語録を作成し質的に分析した。調査は質問内容や環境などに配慮し、帝京科学大学倫理審査委員会(人を対象とする研究計画等審査申請第17067号、22A005号)の承認を得て実施した。結果から得られた障害認識の相は、「混沌」「試行錯誤」「和解」であった。

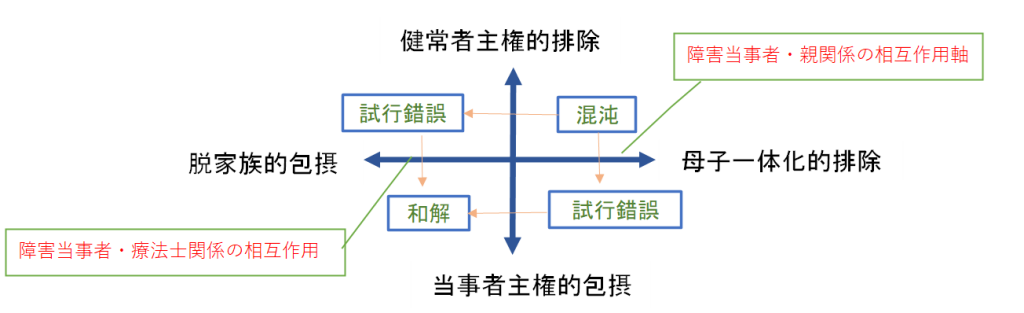

この調査で当事者・親および障害当事者・療法士の障害認識に違いがあったことから、三者の相互関係軸が交差する図を構成した(図1)。

図1.障害当事者、親、療法士の相互関係図(安齋・坂井 2024)

図の縦軸・横軸とも「排除」と「包摂」の組み合わせから成る。「排除」はふたつの意味をもち、社会的排除ならびに治療的排除を表す。前者は社会において健常者がマジョリティの立場から障害児者や少数弱者を差別、周辺化する排除を指す。後者は正常な身体や運動を規範とし、異常姿勢・逸脱動作を治療によって排除する医療的アプローチを表す。急性期や回復期医療の治療に価値を置くことも含む。

図の縦軸は障害当事者・療法士関係の相互作用軸であり、一方に「健常者主権的排除」、他方に「当事者主権的包摂」を置く。

「健常者主権的排除」とは、前述の二種類の「排除」を表す。「当事者主権的包摂」とは、障害をもつ当事者が自らの障害をアイデンティティの一部として承認し、インペアメント解消あるいはこのままで良いとする選択に関して主体であることを指す。

横軸は、障害当事者・親関係の相互作用軸であり、一方に「母子一体化的排除」、他方に「脱家族的包摂」を置く。母子一体化的排除とは、「排除」に社会的排除ならびに治療的排除の二種類の意味があることから、次のような性質をもつ。社会的排除とは、障害児者と女性の周辺化を表し、母と障害のある子が社会から排除され、時に母性崇拝の形を取りつつ母子は親密な依存関係を結ぶ。母親とは自己犠牲的に子を慈しみ守り育てるものだとする母性本能論的立場をとる。治療的排除とは、母が子(障害当事者)から痛みや不便の原因であるインペアメントを解消し、豊かな生を生きることを求める立場をとる。

「母子一体化的排除」とは、前述の二種類の「排除」を表す。「脱家族的包摂」とは、障害当事者が家族の囲い込みから脱して、障害の有無に左右されない平等な社会で自立した個人として包摂される概念であり、社会的包摂を表す。

この図の各象限に当てはまる具体例を挙げると、第一象限は、母親なら子の機能改善に尽力して当然という「母親役割圧力」を受けて、我が子を定型発達に近づけるために自己犠牲を厭わず回復を追求する場合(安齋 2021)や、子から痛みの原因を除去するために病院探しに奔走するケースなどがある。

第一から第四象限への移動もある。EEC症候群(口唇口蓋裂、指の欠損など)の母親は、子の手指欠損を隠すように暮らしていたが、ある時急な隣人の訪問に直面した。狼狽しながらも自分の娘として紹介することができ、母親はそれまでの恐れの気持ちと裏腹に「晴れ晴れと」した心情を自覚し、やっと世間に対して我が子の誕生を開示できた嬉しさを表現している(片倉 2008)。これは、健常者主義的排除の視点(第一象限)から瞬間的に障害の有無に左右されない平等な視点(第四象限)へと移動した例である。安積は、骨形成不全という障害をもつ安積自身の「自己否定感から自分を取り戻す闘い」を描いている(安積 2019)。自立した女性としての自分を確立した状態は、かつては第一象限であったものが、第三象限に位置する状態である。

この4つの象限と障害認識の相「混沌」「試行錯誤」「和解」を照合してみると、次のようになる。障害のある子の将来不安に捕らわれ、障害解消に追われ「混沌」とした状態は第一象限に当たる。「試行錯誤」は家族からの自立や治療に関する主体性を獲得する段階として第二象限、あるいは第四象限に当たる。障害とどうにか折り合いをつけて「和解」している状態は、第三象限に当たる。

【結果】障害と相互関係の図に現在地を布置することで、異なる立場からの障害認識を相互に理解、熟考吟味できる可能性を示した。

引用文献:

安齋久美子.2021.「リハビリテーションとの関係性において重症心身障害をもつ子の障害に母親が適応していくプロセス」 日本重症心身障害学会誌46(1) 67-75.

片倉優希.2008.「『当たり前』の関わり合いを求めて」野辺明子ほか編『障害をもつ子が育つということ 10家族の体験』中央法規.

安積遊歩.2019 『癒しのセクシートリップ わたしは車イスの私が好き!』太郎次郎社.